皆様こんにちは、hiroueです。オーストラリアの大学院での初めてのセメスターが終わったので、授業について振り返っています。

今日は残りの2つの科目について書いていきたいと思います。基礎科目編はこちら。

応用科目は、打って変わってこれぞ外国の大学!という授業でした。ただその分、英語は超辛かったです。

Building Innovation Capability

概要

このクラスが一番おもしろく、かつ一番大変でした。

イノベーションを起こす組織のあり方や、CSRをうまくビジネスに生かした中国企業の例などを学んだりしつつ、メインとしては実際にブリスベンを拠点とする起業家にフォーカスし、その企業に対するコンサルティングを行うというものです。

私達のチームは、Flightsuitという、ビジネストラベルに特化したベンチャーでした。ただ、資金調達やグロースの部分であまり芳しくなく、本当に教授と一緒に真面目にどうするべきかを考えました。

国籍

めちゃくちゃ多国籍です。地元オーストラリア、アメリカ、コロンビア、チリ、インド、フランス、タイ、中国、日本、スウェーデン、ベトナム。みんなそれぞれで課題を抱え、イノベーションを学びたいと来ている人たち。私のグループは、インド人、タイ人、フランス人、中国人2人、そして日本人の私でした。

英語の通用度

クラスがそういう感じですし、応用のクラスでもあるからか、教授の英語は容赦なく早く、しかもこもっていて、初回はほんとに涙が出そうになりました。

あれ、一番やりたいクラスなのに、全くわからない、やばい!やばい!という感じでした。わからない上に、いきなりチームを組まされて、何を発言すべきなのかとかも全くわからず、呆然としてました。

ただ、同じくわからなかった人たちもいて、なんとか分かる情報をチーム内で共有し、手探りし、そして教授に個別に聞きに行ったりで、徐々にキャッチアップできるようになりました。

初回のとき、理解度はおそらく20%くらいだったと思います。3ヶ月たった最終回でも、正直60%くらいしか教授の話を理解できていないのではと思います。ただ、ニュアンスや何を伝えたいかはわかるようになりました。

ここで、英語字幕やスライドのありがたさを痛感。この教授は、あまりスライドに沿って講義を進めないことも、わからない要因の一つでした。でもその分、全神経を集中して授業に入り込むので、一番力がついたと思います。

英語はわかりませんが、教授の人柄は素晴らしく、いつでも我々の拙いアイデアを尊重してくれました。

あと、チーム内ですが、フランス人の英語が本当に聞き取れなくて苦労しました。ものすごく早くしゃべるんだけど、完全に発音がフランス語。難しい。

課題

グループでのプレゼンが2回、クイズ形式での理解度チェックが5回、グループで作るケーススタディ、それに個人での振り返りジャーナル。クイズやジャーナルは、自分で調べて時間を使いながら作れるのでそんなに問題ではなく、問題はグループワークでした。

よく、留学ブログなどを見ていると、日本人的なまじめさで貢献しました、など書いてあるのを見て、自分そのやり方出来るかなあ、と懐疑的でした。が、やはり、それが一番役立ちました。

まず、ミーティング5回ほどしましたが、全出席したのは私だけ。みんな口火を切らないで黙ってるor自由に話し続けるので、会話の方向性を示したり、質問を投げかけたり。

面白いのは、やはりみんな視点が違うこと。理知的で、画期的なアイデアを出し続けるインド人、頑なに「こんな事業は大手に買収されることに全力を尽くすべき」と主張し続ける中国人、我関せずで違う作業をし続けるのに、レポート作成のときにはなんだかんだいいものを出してくるフランス人、真面目に最初から最後まで一緒にやってくれたタイ人。

それぞれが己の責務を最終的には全うすることで、なんとかプレゼンもケーススタディ作成も乗り切り、終わったときはすごい達成感でした。

チームメイト同士を相互に評価する採点システムが採用されています。例えば、レポートの内容が素点として仮に10点だったとしても、チームメイトからの評価が高くないと、減点になる仕組みです。

結果的に、107%をもらって、素点に加点することが出来たので、チームメイトからも評価をしてもらったことが何より嬉しかったです。

総合

ようやく、大学院らしい授業を受講できました。英語での絶望感も味わいました。あんなに勉強したのに、何も通用しない・・・と。

ただ、その認識も変わっていき、英語がネイティブに負けるのは当たり前、大事なのは「何を話したいか」である。それがあればグループワークで英語に困ることはありませんでした。

それは、今やるべきこと、話すべきことが明確に見えていたからだと思います。それだけ、課題企業に向き合っていたのだと思います。チームメイトも、つたない英語を辛抱強く聞いてくれたことも心強かったです。

Evidence Based Innovation

概要

こちらも、発展科目ですが、どちらかというと講義が主でした。

ただ、インタラクティブな要素は多く、授業中でもグループで考えたり、全体討議をしたりと、ちょっとMBAチックでした。ケーススタディもガンガンやります。イノベーションのあり方や方法論、事例などを学びました。

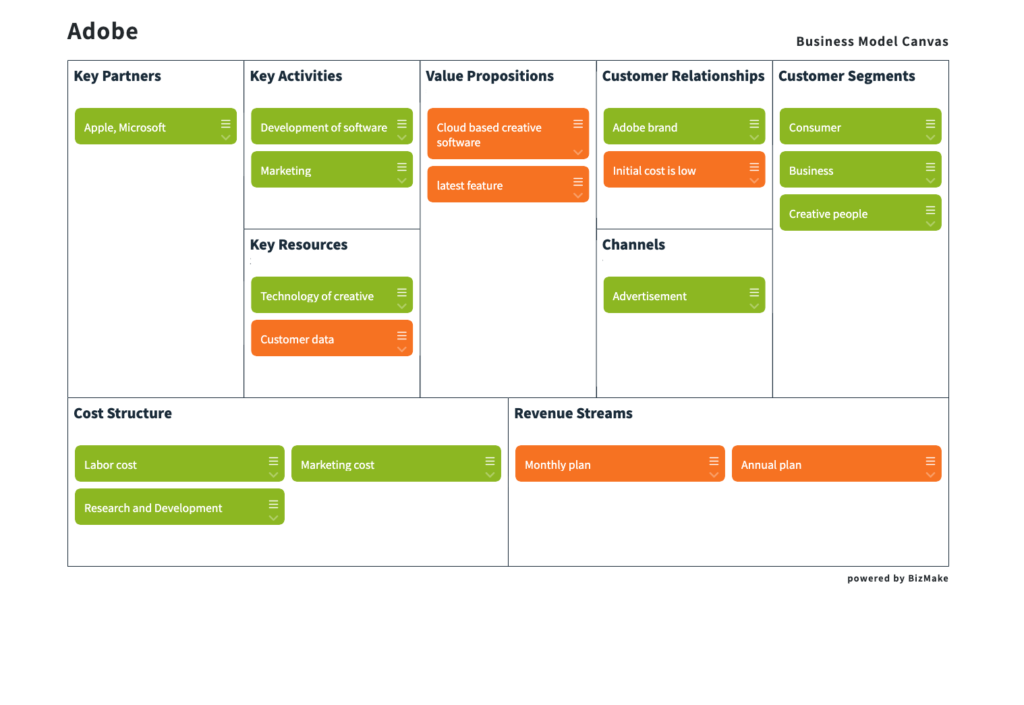

ビジネスモデルキャンバスを作ったり、経営のシュミレーションゲームをしたり。ちょっと教科書的な感じではありました。知識としては知っていることも多かったので、インタラクションが楽しかったです。

国籍

こちらも先程の授業とどうよう、かなり散らばっていました。

英語の通用度

教授はドイツ人で、英語はめちゃくちゃ聞き取りやすかったです。スライドもありますし、それほど苦労なく授業に入れました。グループは、よくタイや中国の人たちと一緒になったので、こちらもさほど苦労はしませんでした。

課題

マルチメディアエッセイ(要はなんでもあり。動画でも声でも。普通の文章以外。私はパワーポイントで漫画っぽくしました)、経営シュミレーションゲームから得た知見を書くエッセイ、それに自分で任意の企業のケーススタディを作る、という3本柱でした。

応用科目だけあって、どれも懇切丁寧なガイドラインがあるわけでもなく、自分でどんなテーマを選ぶのか、どういう参考文献を使うのか、どんなイノベーションのパターンをその企業から見出すのか、など、どちらかというと方針を決めるまでが一番きついです。で、その方針が問われていることとずれていたら、点数は上がりません。初回のエッセイではそれがずれていて芳しくない点数でした。

総合

インタラクティブに進む授業は、いろんな考え方が聞けて面白いです。私も、チャンスがあれば挙手してできるだけ発言するように務めました。ただ、MBAと違い、発言することそのものに加点要素はないので、自ずと発言する人は固定されていきます。また、ケーススタディなどのグループワークも同様で、やらなくても全く成績には影響がないので、予習を一切してこず、グループワークでも一切発言しないというのがまかり通るので、完全に2極化していきます。

私自身も予習を怠ってしまった回もあり、反省です。

積極的にいかないと、本当の意味での学習効果は半減する授業でした。

まとめ

今回の2科目は、前回の基礎と違い、インタラクティブで、これぞ留学に来た醍醐味と感じられました。基礎科目は、膨大な課題に盲目的に取り組めば、自ずと基礎的なスキルが上がっていくように設計されています。

一方応用科目は、自分がどれだけその科目にコミットしたかによってどれだけの効果を得られるかが決まります。100点満点を自分自身につけることは到底出来ません。甘えてしまったことも多いです。次のセメスターでの応用科目は、より積極的にいきたいと思います。

コメント